スーパーCEO列伝

株式会社いちよし経済研究所

企画調査部第二企画調査室長 主席研究員

鮫島 誠一郎

文/竹内三保子(カデナクリエイト) | 2018.08.10

株式会社いちよし経済研究所 企画調査部第二企画調査室長 主席研究員 鮫島 誠一郎(さめじま せいいちろう)

1965年生まれ、兵庫県出身。1988年、京都大学経営学部卒業後、いちよし証券を経て現職。

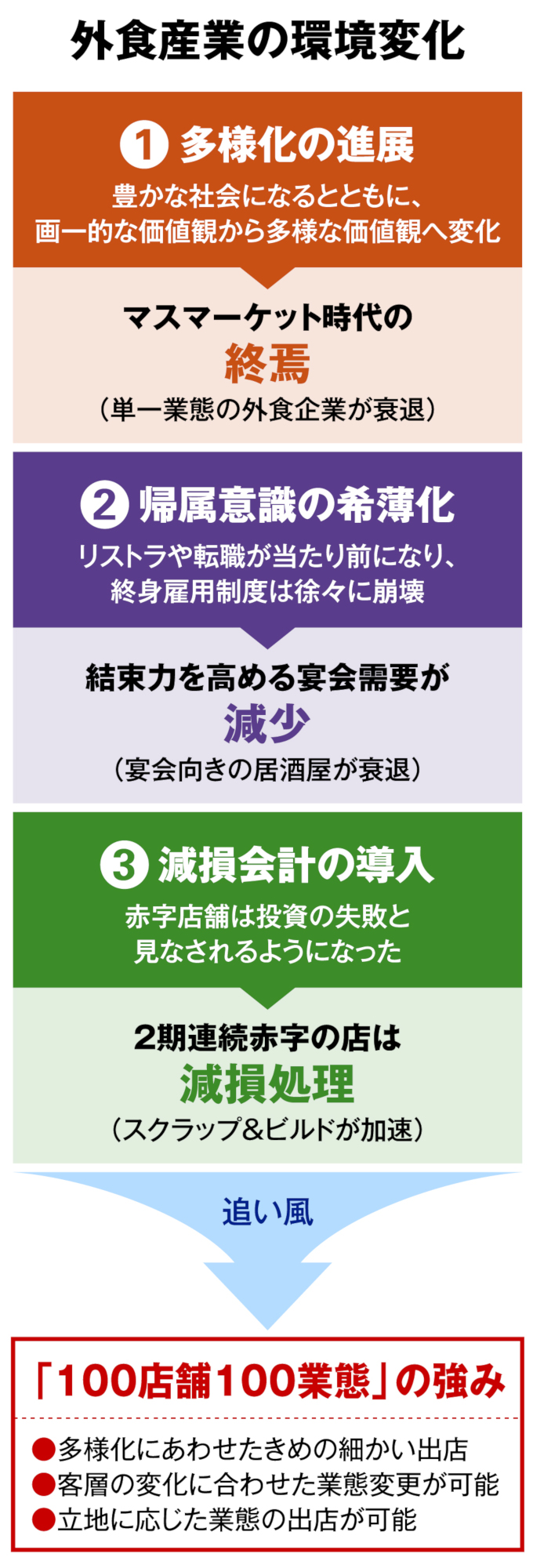

「『100店舗100業態』を掲げてきたDDホールディングス(DDHD)が急成長を遂げた最大のポイントは、外食を取り巻く環境変化、とりわけ多様化の進展にある」と指摘するのは、いちよし経済研究所主席研究員の鮫島誠一郎さんだ。

例えば、ハンバーガー。バブル期前までは、マクドナルドを模したチェーン店が主流だった。しかし現在では、マクドナルドが健在なのはもちろんだが、同時に、高級志向のクアアイナ、シェイクシャックまで、様々なチェーン店が併存するようになった。このような多様化があらゆる食のジャンルで進展している。

「すべての消費者を狙うマスマーケットの時代は終わったと思います。これからは、吉野家やドトールコーヒーのような1000店舗を超えるようなチェーン店は、ほとんど出てこないでしょう。逆にいえば、この時代に客単価1000円以上の業態で『チェーンで1000店舗を目指す!』などと言っている企業があれば、私は、『この企業の先はないな』と判断します」(鮫島さん、以下「」は鮫島さんの発言)

「飲食店の出店の方法も変わりました。バブル崩壊前は、人が集まる一等地、高い家賃の場所に出店することが王道で、いったん開店すれば、多少、売上が悪くても営業し続けることも少なくありませんでした」

かつて“閉店”はネガティブなイメージでとらえられ、仮に閉店すれば「チェーン店全体の経営が危ないのでは?」「すぐ切り捨てるドライな会社」などと思われ、企業イメージが損なわれる恐れがあった。ブランドイメージを気にかける大手チェーンはこの手法をとることが多かったが、採算の合わない店を営業し続けるやり方は、次第に経営の足を引っ張るようになっていく。

「それとは対照的に、現在はスピーディなスクラップ&ビルドが経営の成否を分けます」

人の流れは時代とともに変わり、稼げる場所も変わっていく上に、そのスピードはどんどん速くなっている。それに伴って、採算が合わないと判断した店は、スピーディに閉めることが生き残りの鉄則になっているのだ。

「2006年に上場企業対象に減損会計が導入されたことも、こうした傾向に拍車をかけました。外食産業でいえば、企業全体ではなく、店舗単体の利益をチェックされるようになりました。もし、2年連続で赤字の店舗があれば、その店は稼げない資産として減損処理、つまり特別損失として計上しなくてはならなくなったのです。

当然、株価に悪い影響も出てくるでしょう。ですから採算が悪い店だと気づいたら、早い段階で閉店したり、業態変更をしていく必要がでてきたわけです。赤字だけど、ステータスとして一等地に店を構えるといった優雅な時代は終わったのです」

このような会計システムの後押しも加わり、近年は人の流れ、売上、利益率などに応じて、スクラップ&ビルドを繰り返すことを当たり前と考える新興のチェーン店が成長。一方、変化にすばやく対応できない昔ながらのチェーン店は徐々に地盤沈下し、新旧の勢力交代が進んでいった。

もちろん、新興企業のDDHDもスクラップ&ビルドのスピードは早い。特に100店舗を目指していた頃は資金力もあまりないため、新規なら5年以内、居抜きの店なら3年~3年半で投資を回収すると決め、それを達成できそうもない店は即座に変えた。例えば、2007年オープンの「黒豚のタンゴ」(東京・吉祥寺)は、オープン1年後には「もつ陣」に業態変更している。

現在もそこまでシビアではないが、2014年には退店19店/業態変更41店、2015年には、それぞれ12店/13店、2016年には13店/6店、2017年には12店/10店とスクラップ&ビルドの手を緩めていない。

上場に関して、現在はファンドからの出資、M&Aなど資金調達の手段が多様化してきたため、「IPO志向が弱まってきた」ともいわれている。そんななか、多業態の個性で勝負してきたDDHDが上場にこだわったのは不思議な気もする。上場すれば株主の意向も組む必要があり、自由な経営ができなくなるからだ。その点、鮫島さんはこう説明する。

「DDHDに限らず、外食産業は全般的に上場志向が強い。景気が回復するとともに、再び上場を目指す動きは活発になり、全市場を見れば、2014年には5社、2015年は4社が上場し、現在は100社前後で推移しています。

それは、外食企業にとって上場には多様なメリットがあるからです。第1のメリットはテナントとしての信用力を得られることが挙げられるでしょう」

ビルのオーナーとしては、飲食店は積極的に借りてほしい相手ではない。浮き沈みが激しく、いつ潰れるかわからないからだ。飲食店の成否は、ある意味、立地がすべてだが、好条件の場所を借りるハードルは高い。しかし、上場企業になれば環境は一気に変わる。上場企業であれば経営は安定していると判断され、一等地への出店が容易になるのだ。

第2のメリットは、金融機関に対する信用力が増すこと。借り入れがスムーズになるのに加え、金利まで安くなる。このほか、問屋からの信用力も上がり、食材の仕入れ条件が良くなるといったメリットもある。

第3に、社員の採用がしやすくなること。上場は企業イメージだけではなく、社会的地位も上げてくれる。例えば、通常、飲食店の従業員の住宅ローンの審査はテナント同様に厳しいが、上場した途端に、ローンの組みやすさは如実に変わるという。

このように、上場すれば外食企業としての競争条件は格段に有利になるわけだ。

DDHDは、2007年にヘラクレス(現ジャスダック)に上場。上場後は、M&Aにも取り組みながら、「1000店舗300業態」を掲げて、業態の種類や店舗数の増大に力を入れはじめた。

多様な業態を持つことには様々なメリットがある。まず、どんな業態が伸び、どの業態がピークアウトを迎えているかがわかる。時代の変化に合わせて業態をタイムリーに入れ替えることも可能だ。空き物件があれば、どんな店にするのか業態が多ければ多いほど、選択の幅が広がり成功率は高くなる。

最先端の店舗、個性的な店舗、高級店などは、企業としての感性を磨くことにもつながるため、これまで通り開発しつつ、一方で、チェーン展開に向いた業態、例えば「九州熱中屋」(ゴールデンマジック)などについては、積極的に店舗を増やしていくようになった。チェーン化のスケールメリットによる利益率向上を狙ったものだ。

また、DDHDは外食だけにとどまらず、エンターテインメント企業も目指しており、特に東証一部に上場してからは、外食以外の企業の買収にも積極的になった。

「業態を広げていく上でのDDHDの強みは、買収した企業の経営を、その企業の人間に任せたことですね。外食と小売は特にそうですが、買収した側が売却した企業に乗り込んでいって、経営スタイルをガラリと変えるケースは多い。コンビニの例でいえば、ファミリーマートが典型でしょう」

ファミリーマートは、2016年9月にサークルKとサンクス(旧ユニーグループ・ホールディングス)を買収すると、商品や物流システムの統合から始まり、やがて、ブランドの統合も始めた。今年8月にブランド転換完了予定だという。自社のブランドの方が良いという自負を持っているから、こうした行動につながるわけだ。

それに対して、DDHDは買収した企業の名前、風土、人材を残した。DDHDはホールディングス化の目的を、[各企業の経営資源配分の最適化][M&A推進のための機動的な組織体制][経営責任明確化による経営人材育成]としているが、鮫島氏は別の見方も指摘。

「2つの狙いがあると思います。ひとつは、買収した企業の従業員のモチベーションを上げること。2つ目は、将来、買収する企業へのアピールです」

「買収されても、ブランドや従業員を大切にしてくれる会社」という認識が広がれば、多くの企業が、売却先として好ましいのはDDHDだと思うだろう。そうなれば、より多くの、より優れた企業のM&Aが可能になる。同社では目標のひとつに「100社100人の社長」も掲げている。

「ワタミの渡邊美樹さん、日本マクドナルドの藤田田さんをはじめ『黙って俺についてこい』タイプの経営者が多かった外食産業で、松村さんは人の話を聞き、適材適所で仕事を任せる珍しいタイプの経営者。彼がリーダーである限り、優秀な人材が集結すると思います」

「ヘラクレス上場後から売上目標は1000億円を掲げていますが、そのためには、あと1~2社のM&Aが必要でしょう。また、その間に、いくつかの課題を解決することも必要です」

第1の課題は利益率。現在、DDHDの営業利益は4.5~5%程度。チェーン展開に積極的になったことで、利益率を10%以上にもっていけるかどうかが、成長していくためのひとつの鍵になる。

第2の課題は、国内の人口減への対応。今後は少子高齢化によって人口が徐々に減っていき、それに伴い外食する人も減っていく。そうして需要が減った分は、海外で稼いでいく必要がある。

「サイゼリヤの海外事業の売上高は300億円、吉野家が200億円、トリドールやくら寿司が100億円のあたりです。海外進出が成功しているといえるラインはおおむね100億円以上といえます」

2018年2月期現在の、DDHDの海外売上高は約15億円で全体の3%程度。1000億円企業に換算すれば30億円程度だ。これを5年~10年で、100億円に引き上げられるかどうかが、次のステージに行けるかどうかの課題だという。

「外食に限らず、これからの経営で勝ち残っていくポイントのひとつは、ライバルはどこかを正しく認識すること。例えば、モスバーガーのライバルはマクドナルドではなく、ナチュラルローソン。居酒屋のライバルは、居酒屋ではなくコンビニのちょい飲み。このような“異業種”との競争を常に意識していく必要があります」

後から参入してくる異業種には業界を丸ごと潰せるようなパワーがある。多様な流通業やメーカーなどの売上を奪っているAmazonの猛威は、その典型だろう。実は、同業種同士には、そこまで相手を倒す力はない。同業種同士の競争に目を奪われているうちに、異業種に倒されることは、よくある話だ。

「松村さんの場合は、ライバルに外食やエンターテインメントの企業ではなく、トレーニングジムをはじめ、英会話からゴルフ、ファッションなど『結果へのコミット』を軸に事業を広げているライザップを挙げている。そして目指しているのは検索エンジンからロボット、自動運転技術、バイオテクノロジーまでを傘下に持つGoogle。市場を正しく認識していると思います」

例えば米Appleの時価総額は100兆円規模。それに対して米マクドナルドは12兆円程度(2018年7月)。IT企業の時価総額はケタ違いに大きいため、株式交換での買収を行えば、驚くような大企業でも傘下に収められる。松村氏は、すでに、そうした世界に向かう準備をしているのだろう。

vol.56

DXに本気 カギは共創と人材育成

日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社

代表取締役社長

井上裕美