スーパーCEO列伝

株式会社キャスター

代表取締役

中川祥太

文/吉田祐基(ペロンパワークス) 写真/芹澤 裕介 | 2019.12.03

株式会社キャスター 代表取締役 中川祥太(なかがわ しょうた)

大阪府泉大津市出身。日本大学経済学部中退。下北沢にて古着屋を経営した後、ネット広告代理店のオプト社に入社。社内ベンチャーのソウルドアウト社への出向を経て2012年に退職。掲示板監視・投稿監視等のアウトソーシングを手掛けるイー・ガーディアン社の大阪営業所立ち上げに参加、主にソーシャルメディア関連事業を担当。ソーシャルリスクの専門家として、各種テレビメディアへの出演、連載を持つ。その後、新設された事業企画部立ち上げの過程でクラウドソーシングと出合う。日本の市場におけるオンラインワーカーの発展途上な環境にもどかしさを覚え、28歳で起業を決意。2014年9月、株式会社キャスターを創業。

2019年4月から、これまで実質青天井だった労働時間に上限規制ができるなど、国を挙げた働き方改革が進むなか、生産性の向上が課題となっている。その手段として注目を集めるのが「リモートワーク」だ。政府や省庁等主導で行われる「テレワーク・デイズ」など、2020年の東京五輪を見据えて、国を挙げたリモートワークを推奨する動きは活発化している。

一方で日本の企業のテレワーク導入率は19.1%程度(総務省「平成30年 通信利用動向調査」)と、普及率はまだまだ高くないのが現状だ。しかし中川代表は、「リモートワークを手段とした場所にとらわれない働き方が当たり前になる未来は“決定事項”」だと断言する。

「今は世の中的に人手不足に陥っている現状があります。働き手の人口が減少していく未来は国の統計をみれば明らかなわけです。そのなかでリモートワークを通じた場所にとらわれない働き方は避けては通れません。

これからは、東京にある企業が東京に住んでいる人だけを雇おうとしても無理が生じてくる。東京・地方といった土地の縛りを越えて人材を補わないと、人手不足には対処できません。そこで、場所を越えて働くことが可能な手段であるリモートワークが必要になってくるわけです。

就職市場を見ても、売り手が優位な状況はこれからも続いていくでしょう。つまり、働く人が豊富な選択肢の中から自分に合った企業や働き方を選ぶ時代だということです。これからの若い世代が、満員電車で通勤したり、働く場所が固定されたりといった選択肢を積極的に選ぶとは考えにくい。リモートワークのような手段は、今後、当たり前に選ばれると考えていますね」(株式会社キャスター 中川祥太代表、以下同)

世間ではリモートワークの導入に懐疑的な声も聞かれる。米IBMや米ヤフー、メルカリなど、対面でのコミュニケーションを重要視する点から、リモートワークを推奨していない企業もある(IBMやヤフーは一時期推奨していた)。にもかかわらずキャスターでは、なぜ機能しているのか。それは創業からの一貫した姿勢に隠されていた。

「『リモートワークを当たり前にする』というミッションで起業しました。だから当然自分たちも、最初からリモートワークを前提とした組織づくりやオンラインに適した業務の仕方を模索してきたわけです。つまり『全員がリモートワークで働ける組織をつくるにはどうしたらいいか?』から考えて今があります。

あえてリモートワークを推奨していない企業であっても、従業員のことや企業の成長を考えた結果、“今は”推奨しないということ。もっとリモートワークができる環境が整ってきたり、成功体験が伝わったりすれば、自然と広まっていくだろうと考えています」

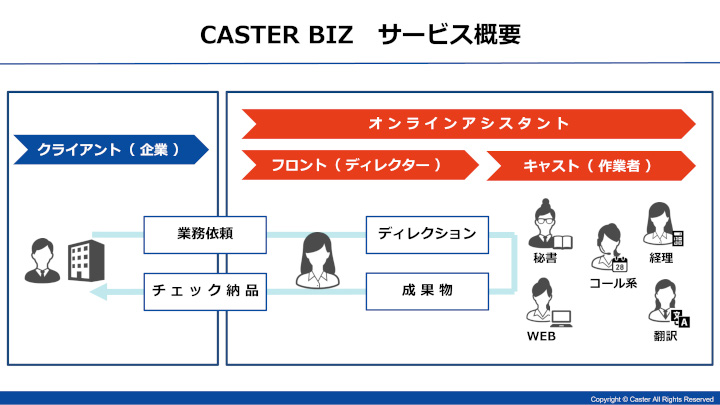

キャスターの主軸サービス「CASTER BIZ」の仕組み。オンラインアシスタントに秘書・人事・経理業務などを依頼できる。

約700人の直接雇用(38%)、業務委託(62%)のメンバー全員がリモートワークで働く。

確かにリモートワークを推奨していないメルカリでも、育児など特別な理由があれば現場の裁量で認められている。

リモートワークの導入がなかなかうまくいかない企業の多くは、“オフライン”での業務が前提となっていることが多く、一部だけを対象とするなど、限定的に始めることがリモートワークの浸透を阻害するのだという。

「仮に、育児中の社員もしくは一部の管理職層を対象にリモートワークをやってみるとして、1000人いる従業員の中から2人を選ぶとします。この2人に対する印象は、他の人から見たらどう映るでしょうか?

周りの社員からしたら『なぜあの人たちだけ特別なの?』という話にしかなりません。それではリモートワークを実施する側もやりづらい。

それにオフラインでの業務を前提としてコミュニケーションを行なっている組織なのに、リモートワークをする人だけがオンライン上でコミュニケーションを行わないといけない。これでは、仕事もなかなか円滑に進められないですよね。

リモートワークで働いている人が少数派という状況がある限り、どういうチャットツールを使うとか、こういうマネジメントシステムを使うとかなど、手段に関する話はすべて無意味です。それは、組織が人の気持ちですべて構成されているため。“リモートワークは異端”といった認識が少なからず芽生える限り、導入してもうまくいかないはずです。

要はリモートワーカーのほうが多数派になればいい。そうすれば必然的にコミュニケーションや業務なども、オンライン上で行うことが当たり前になります。ですので極論、うちのように全員がリモートワークを行うのであれば成り立つんです。

会社の規模が大きい場合は、まずは規模の小さい子会社で全員がリモートワークの会社をつくる。それがうまくいったらそこで培った知見を他の組織へ広げていく。そうやって企業の中で全員がリモートワークを行う組織をつくらなければ、真の成功はないと思います」

社内イベントなどもバーチャルイベントサービス「cluster」を使ってリモートで実施。

リモートワークでは物理的に離れているために、管理職層にとっては従業員の管理が難しくなるイメージがある。そのイメージは、純粋に成果物だけで判断していない日本の組織風土からもたらされるものだと中川代表は話す。

「日本人は長時間・真面目に働くことが美徳というふうに刷り込まれていて、それが評価の対象にもなります。本来は生産性とは関係ない部分での評価は、働く従業員の姿が目に見える環境で生まれたものです。そういった評価が蔓延する組織の中では、従業員が目に見えないリモートワークはサボるのではないかといった無駄な考えにつながります。

しかし、そもそも純粋に成果物だけで判断していれば、従業員の日頃の時間の使い方を管理・監視するといったことも必要ないはずです。『長時間働きました。売上はゼロです』では企業は成り立たないというのも、成果のみで判断したほうが良いと考える理由のひとつです」

純粋に成果物で判断するということは、成果を出さなければ評価されないということだ。リモートワークは「場所にとらわれない働き方」といわれるように、働く人にとって自由度が高いイメージがあるが、生産性を追求した合理的な働き方という側面も併せ持つ。結果のみが求められる分、働く人にとっては厳しさを感じる場面もあるかもしれない。

「うちが採用する際に必ず聞くのが、『リモートワークをする目的はあるか?』ということです。育児や介護、自己実現などその人なりの目的がなければ、この働き方を長く続けるのは難しいでしょう」

それでも依然としてリモートワークに懐疑的な人はいるだろう。中川代表にリモートワークを実施していてデメリットに感じることはないか聞くと、「ない」と答えつつも、強いて挙げるならオフライン業務への理解が乏しくなることがあるという。

「リモートワークが当たり前になると、紙を出力してそこに印鑑を押して……など、オフラインで行う業務が煩わしくなってきます。しかし今の世の中的には、オフラインの業務が大半なので、オンラインの自分たちが疎外されているように感じることもあると思います。

ただ今後、オンラインでの業務が大半になってきたら、『なんでわざわざ紙の請求書使ってるの?』みたいな話になってくるわけです。つまりオフラインの業務が理解されなくなるという逆転現象が、この先起こると考えています」

キャスターでは、クライアントが「どうしても紙で契約を」といった場合であっても、可能な限り電子契約サービスなどを使うことで「クラウド上でやりましょう」という提案を行う。商談もビデオ会議ツールの「Zoom」や「Whereby」、電話などを使うことで相手のオフィスに訪問しないなど、徹底的にオンライン上で業務が完結するような環境を整えている。

リサーチ、メール・電話対応、データ入力、文字起こし・翻訳、サイトのSEO対策など幅広い“オンライン業務”を請け負う主軸サービスである「CASTER BIZ」は累計導入企業が1000社を超えるなど、キャスターの価値観に合う企業は増えている。

リモートワークが当たり前になる未来は、すぐそこかもしれないし、何年先、何十年先となるかはわからない。しかし少なくとも現時点で、キャスターのようにリモートワークでも成立している組織は存在する。1つの企業の中で、働く人全員が、場所にとらわれない働き方を行うことは可能なのである。

vol.56

DXに本気 カギは共創と人材育成

日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社

代表取締役社長

井上裕美