スーパーCEO列伝

株式会社RDS

代表取締役/HERO X 編集長

杉原行里

文/吉田祐基 写真/谷本 恵 | 2020.05.20

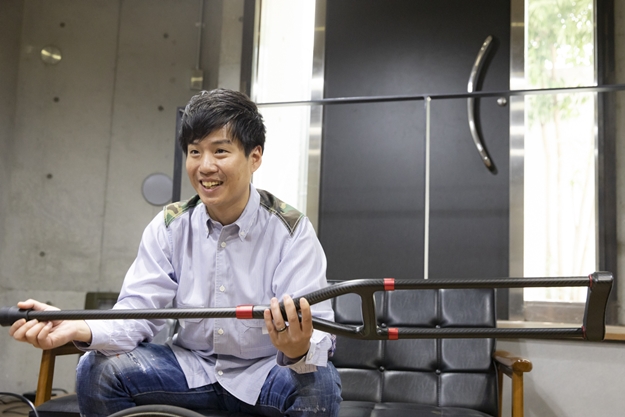

株式会社RDS 代表取締役/HERO X 編集長 杉原行里(すぎはらあんり)

1982年東京生まれ。イギリスの全寮制高校を経て、同じくイギリスの「Ravensbourne University」にてプロダクトデザインを専攻。冬季パラリンピックのアスリート、森井大輝選手、村岡桃佳選手、夏目堅司選手にチェアスキーのシートやカウルなどを提供。伊藤智也選手の競技用車いす開発のプロジェクトリーダーを担当。「ドライカーボン松葉杖」で2013年度グッドデザイン賞金賞(経済産業大臣賞)を受賞。18年、RDS社長に就任。

RDSは2019年にはF1チームトロロッソ・ホンダと2020年にはF1チーム スクーデリア・アルファタウリ・ホンダとパートナーを締結。

製品開発から工業デザイン、また製造までを一貫して手掛けるRDSは、もともと1984年に杉原氏の父親が創業した会社だ。しかし杉原氏が大学在籍中に父親は他界。その後は母親が経営にあたっていた。

杉原氏自身はというと、イギリスの大学卒業後、アメリカの大学院に進学する予定だった。ただ、進路を変更する大きな出来事が起きる。

2008年に始まった世界的な金融危機「リーマンショック」だ。

リーマンショックの影響で国内の製造業は大きなダメージを受け、それは当時のRDSも例外ではなかった。

「このままでは『うちの会社ヤバイ』と思いました。でも、父親が遺した会社を潰したくなかったし、経営にあたっている母親を助けたいという気持ちもあった。大学院に進学するよりも今やるべきことは会社や家族を支えることじゃないかと考え、RDSへの入社を決めたんです」

家族が経営している会社と言えども、実務もお金の流れも当初は何もわからなかった。そこで入社してからまず始めたのが、会社の強みや弱みの分析。従業員からヒアリングを重ね、技術面でわからないことがあれば文献や関連書を読み漁った。そうして見えてきたRDSの本当の強みは、“開発から製造の一貫性”だったという。

「うちの会社が生き残れた理由は“自社内でモノが作れる”、つまりプロダクトデザインから製造までを完結できたことです。製造部分を外部に委託していると、デザインデータは普通、完璧なものを渡したいと思いますよね。でもそれだと、デザインから製造までどうしても時間がかかってしまうし、失敗も簡単にはできない。でも僕らは製造も含めて社内で完結させることができるので、一回つくってダメだったら、もう一回つくるというトライ&エラーを納得できるまで何度でも柔軟に実施できるんです」

こうしてRDSは品質を高めるために、失敗を恐れるのではなく改善のスピードにこだわって開発を進めてきた。

「中小企業の一番の強みって、スピードで勝負できることですよね。うちは稟議も必要ないし、新規事業においても予算や戦略のエビデンスをそこまで求めない。これが大企業であれば、合意形成の手続きに時間がかかったり、エビデンスがないものは進めにくかったりしますよね」

トライ&エラーを高速で繰り返せたからこそ、中小企業ならではのスピード感を生かして、顧客のニーズに合った製品の提供が実現できたRDS。後半では、開発した製品の具体例を通じて、同社の開発思想を探っていく。

RDSの取り組みを語るうえで欠かせないのが、冒頭でも紹介した「WF01」や「ドライカーボン松葉杖」などの医療器具関連のプロダクトだ。これらはいずれも使いやすさだけでなく、そのデザイン性の高さも目を見張る。

そもそもこういった医療器具に使いやすさだけでなく、「カッコ良さ」も意識しようと思ったきっかけは何だったのか?

「イギリスの大学在籍時、父が病気で入院しているときでした。病院にある医療器具に関して、入院している父と『このデザインやべーな』って話をしたんですよ(笑)。病院の雰囲気って、ただでさえ病気やケガで気分が落ち込んでるのに、また下げようとしているのかなと思うわけです。極端な話、病院にだってきゃりーぱみゅぱみゅのような世界観があっていいじゃないですか(笑)」

ただ、リーマンショック時に会社に入社した当初はRDSの立て直しに注力しており、病院で感じたことを忘れていた。

きっかけとなったのは、2012年に受け取った「自分専用の松葉杖が欲しい」という1通のメールだった。

「メールの送り主の方と会って話したときに『おれ、そういえばこういうことやりたかったな』って思い出したんです。松葉杖は多くの人にとって『ケガをしたときに一定期間レンタルするもの』という認識があるかもしれません。でも、“一生使う人もいる”ってことを恥ずかしながら、そのとき気づいたんです。だからこそ既存の松葉杖にはない、その人の身体にフィットした感覚や、常に持ち歩きたいと思えるデザイン性を実現しようと考えました」

この出会いをきっかけに、RDSでは個人所有を目的とした松葉杖の開発に携わるように。完成した製品というのが「ドライカーボン松葉杖」のことだ。このプロダクトは、結果としてグッドデザイン金賞(経済産業大臣賞)を受賞した。

「ドライカーボン松葉杖」はユーザーの身長に合わせて、脇下から手までの長さ・全長をカスタマイズできる仕様になっている。本体を軽量化し、先端部分に重心位置が集中することで、振子の原理を活かしたスムーズな移動が可能だ。既存松葉杖の持つ重さを取り除き、さらにデザイン性を付与することによってグッドデザイン金賞を受賞した。

ここで話は終わりではない。

「ドライカーボン松葉杖」をたまたま目にした、冬季パラリンピック4大会連続出場のチェアスキー日本代表・森井大輝選手から「あの会社と一緒にやりたい」という連絡を受けた。ここからRDSは代表選手が使用する器具の開発を通じて、パラリンピックに関わるようになっていく。

パラリンピックでは、アスリートの類まれなるメンタルの強さや優れたパフォーマンスが必要不可欠であることは言うまでもない。あわせて、身体と技術(選手が使用する器具)の融合という側面もある。この二つが融合することで、年齢による体力の衰えも凌駕するケースがある。

その1つの例が、東京パラリンピックで100m、400m、1500mでT52クラス車椅子レースの代表に内定している伊藤智也選手(56歳)を開発ドライバーに迎えた、競技用車いすの開発だ。

伊藤選手は、パラリンピックの北京大会で金メダル、ロンドン大会で銀メダルを獲得後、一度は現役引退を宣言していた。しかし杉原氏の熱心な説得を受けて競技に復帰。杉原氏が「彼、北京のときより速いよ」と話す通り、56歳で出場した2019年世界選手権ではこれまでの自己記録を更新し、東京パラリンピックの内定も掴んだ。

“何歳からでもヒーローになれる。”

身体と技術の融合によって、年齢による衰えを凌駕した瞬間だった。

そんな伊藤選手の競技用車いすの開発で行ったのが、選手しか知り得ないパーソナルな感覚のデータ化だった。

「競技用車いすの開発にあたって、選手が『ここをもう少し調整して欲しい』みたいなことはあくまでも感覚値です。その感覚は大切な財産ですが、感覚だけに従ってしまうと、開発のゴールがわからない。選手と開発者の間で、意思疎通も取れないわけです。

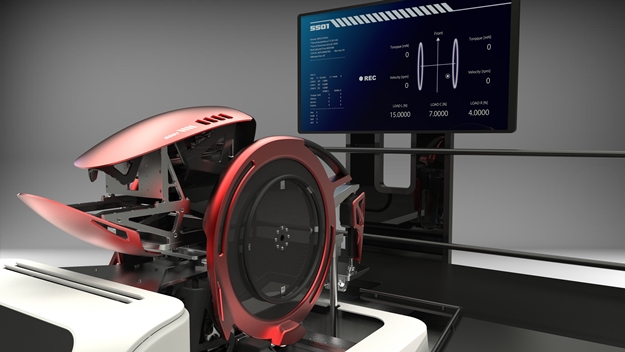

そこで、選手の動きをデータ化し、全ての人に最適で正しいシートポジションを迅速に提供する為に、シーティングシミュレーター「RDS SS01」という専用の機械も開発。これまでは選手しか知りえなかった感覚がSS01を通じて見える化されたことで、選手と開発者側の共通言語を手に入れることが可能となり、それを反映した競技用車いすの開発に成功しました」

シーティングシミュレーター「RDS SS01」。車椅子と人間のフィッティングを可能にするために、ハンドリム(車椅子を手で漕ぐときに持つ部分)を漕いだときの速度変化や重心移動などを計測し、最適なシートポジションなどを数値化する。

56歳は一般的にみると体力が衰えると思われている。しかし、身体と一体化した感覚に近い車いすの開発で「年齢に比例して記録が衰えるわけではない」ことを証明したわけだ。

また、杉原氏は企業の社会的責任を果たす(CSR)ためにパラリンピックに関わっているわけではないとも話す。競技用車いすの開発で培った技術を実用向けに応用することで、ビジネス面でのメリットもシビアに見据えている。

ここで杉原氏が例として挙げたのが、モータースポーツ業界だ。もともとはF1用に開発された「パドルシフト」は、一般車の技術に転用したおかげで、足の悪い人でも手動でシフトチェンジできるようになった。F1というエンターテインメントのための技術革新を、一般車にも落とし込んでいる。

「この流れは、『めちゃくちゃカッコイイ』と思うんです。『俺はあなたのためにつくったんだよ!』っていう恩着せがましさがない。純粋に『より速く』を目的としてつくった技術が、結果的に一般の人の役にも立っている。

WF01TRを開発するために生まれたSS01も現在は、国立障害者リハビリテーションセンターと共に、一般ユーザーむけに多くのデータ取得を行っており、将来的にAIで最適なポジションを提案できることを目指している。

これはパラリンピックでも同様で、そこで培われた技術革新は一般社会にも十分に落とし込めると思っています。そこに、ビジネスとしてマネタイズできる可能性がある。やっぱり社会貢献しながらも、企業は利益を追いかけなければいけない存在ですからね」

事実、RDSはパラリンピックで培った技術を応用して、実用向けの製品をすでに開発している。それが度々登場している「WF01」だ。

「WF01」は、メインフレームは基本的に同一なものの、そこから先のパーツやチューニングなどはユーザーの身体にあわせて自由にカスタマイズできる仕様だ。使う人の身体に合った車いすであれば、普通に歩くよりも快適な移動手段となりうる。

「これまでは大量生産された製品を人が利用する、つまり『人がモノに合わせる』時代だった。しかしこれからはパーソナライズされた製品、つまり『モノが人に合わせる』時代が来ると思います、僕らが目指しているパーソナライズの量産化の時代です」

競技用車いすの開発で培った「モノを人に合わせる技術」を実用向け製品にも応用する。それが安価な価格で量産化できるようになれば、ビジネスとしての伸びしろは大きい。

「WF01」のような医療器具のアップデートは、超高齢化社会を迎えるこれからの時代の流れにも合っていると言う。

「大量生産真っ只中で、新製品が続々と登場するのを当たり前に感じていた世代が、今後は高齢になっていく。彼らは『もっとカッコイイ』『もっと使いやすい』といった欲求に貪欲なはずだから、こういったわがままが新たな市場を生む可能性がある。わがまま、つまりニーズに応えるかたちで、医療器具はこれからどんどんアップデートされていくと思いますね」

すると、ファッションとしてメガネが登場したような「パラダイムシフト」が、車いすなどの医療器具でも起こる。

「『視力悪いですか?』という会話を昔はしなかった。なぜなら当時は『メガネ=視力の悪い人がかけるもの』という認識があったから。でもメガネをかける人がだんだん増えてくると、そこにデザイン性が生まれてくる。今は原宿とかおしゃれな街に行くと、メガネをかけていても誰の目が悪いかはわからないですよね。だって、伊達メガネをかけている人も大勢いるわけだから。つまり視力が悪くない人もメガネをかけるようになってきた。たった30年程度の間にメガネで起きた、パラダイムシフトです。これは車いすにも置き換えられると思います」

超高齢化社会が訪れる日本では、車いすに乗らざるをえない人も増えてくる。そうすると利用者が増えてきた市場をもっと大きくしようと、デザイン性が生まれてくる。そこで純粋に『乗り物としてかっこ良くない?』という意識を芽生えさせることができれば、足が悪くない人も車いすに乗る未来がある。

「そんな未来に向けて僕たちが作ったのが『WF01』なんです」

最後に、杉原氏にとって良いプロダクトの定義は何かを聞いた。

すると返ってきた答えが「作り手側も想像をしなかったような波及効果を生むもの」だった。

「例えば『WF01』が登場したことによって、それを見た他の企業がさらに高機能で、安価な車いすの大量生産に成功すれば、それが一般の人のスタンダードになる。また一般の人も『WF01』の登場を見て『おしゃれで軽い車いすがあってもいいんだ』という価値観が芽生えれば『だったら、もっとこういう車いすが欲しい』といったわがまま、つまりニーズを広げるきっかけにもなってくれる。もちろんこれは結果論だけど、もっと良い製品の開発や新たなニーズを社会で生み出すきっかけになるものこそ、本当に良いプロダクトですよね」

これは、iPhoneの登場によるスマホのスタンダード化や、当初は高額で重量感のあったパソコンの話とも似ている。iPhoneの登場で各メーカーがスマホに注力し始め、今はガラケーを使う人をほとんど見かけない。「もっと軽くて、持ち運びできるパソコンが欲しい」というニーズに応えるかたちで、数万円程度で軽量なノートパソコンが手に入る。

「そもそも『車いす=歩行の不自由な人が乗るもの』という認識が発想を狭めていて、極端な話、歩行が不自由でなくとも乗りたいと思えるほど『使いやすくて、カッコイイ』ものをつくればいい。こうやって既存の認識に囚われることなくつくったプロダクトは、想像もしない波及効果を生む可能性があるよね」

車いすのような医療器具などは、誰でも迷わず使えるように普遍的なユニバーサルデザインが重視されるが、逆に言えばイメージが固定化されているケースが多い。しかし車いすも大きな枠組みで捉えると、乗り物であることに変わりはない。自動車のように足が不自由でなくても乗るという選択肢が、今後は当たり前になる時代が来るのかもしれない。社会に新たな価値観を提供する、柔軟なトライ&エラーで生み出されるRDSの製品に今後も注目したい。

※本記事内で紹介した「WF01」「WF01TR」「SS01」は、2020年度にイタリアで開催された世界最高峰の国際デザインコンペティション「A’ Design Award & Competition 2020」において、全プロダクトが入賞。「WF01」はカテゴリー最優秀賞となるプラチナを獲得した。

http://www.rds-design.jp/news/1125/

2020.05.20

vol.56

DXに本気 カギは共創と人材育成

日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社

代表取締役社長

井上裕美