スーパーCEO列伝

株式会社OKAN

代表取締役CEO

沢木 恵太

文/竹内三保子(カデナクリエイト) 写真/高橋郁子 | 2019.06.28

株式会社OKAN 代表取締役CEO 沢木 恵太(さわき けいた)

1985年生まれ、長野県茅野市出身。中央大学商学部卒。教育サービスのすららネット、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを手がけるベンチャー・リンクを経て2012年12月、株式会社おかんを設立。それまでの沢木氏は仕事一筋。食をなおざりにした結果、健康診断はひどい数値に。自分のような人たちを救うために、総菜屋に転職した同期から、極力添加物を使わない健康惣菜を知り、まず個人向けの惣菜宅配サービスを始めて経営基盤を固めたところで、2014年3月から「働くヒトのライフスタイルを豊かにする」をミッションにしたぷち社食「オフィスおかん」のサービスをスタートさせ、大人気に。同社に出資する企業やファンドも増え、5年間で10億円以上の資金を調達した。

「惣菜版のオフィスグリコ」「ファンドなど複数社から7億円の資金を調達」「1500社が導入」「利用者数は50万人」――。

企業の社内に専用の冷蔵ボックスを設置、そこに各種お惣菜を定期的に補充・提供するプチ社食サービス「オフィスおかん」は、法人の福利厚生などで活用される“置き惣菜サービス“。そんなユニークなビジネスモデルを2014年3月にローンチして以来、話題に事欠かないのが株式会社OKANだ。

「オフィスおかん」はオフィスに置いた冷蔵庫に、真空パックの惣菜が置き、従業員などが気軽に購入できる「置き惣菜」サービス

インパクトのある社名と相まって、今や人事・総務部門以外でも知名度抜群。ところが、創業5周年を期に、その社名を「おかん」から、ローマ字の「OKAN」へと変更した。

狙いは何か? 創業者の沢木恵太代表は言う。

「そもそも『働く人が働き続けやすい環境をつくる“おせっかい“をしたい』というのが我々のスローガン。だから母親が子に焼く“おせっかい”のイメージを想起させる『おかん』という社名にしました。そのミッションを実現する手段の一つとして、食生活が乱れがちな忙しいビジネスパーソンに“ぷち社食”という事業を広めてきたのです」(沢木代表・以下同)

しかし、あくまで手段の一つだった惣菜サービスがメジャーになりすぎ、おかん=惣菜屋、あるいは食の業者のイメージが強くなり過ぎた。そこで、社名を「OKAN」へ。ひらがなが持つ人物的なイメージを払拭して、あらためて概念的なイメージに変えたわけだ。

かつての茶碗と箸をあしらったロゴも変更。コーポレートカラーも緋色にした。「“思ひの色“から派生した言葉だからです。働く人におせっかいを焼く僕らのミッションにぴったりかなと」(沢木代表)

加えて、そのミッションを、さらに具現化するための新たなサービスを立ち上げたことも社名変更の大きな理由だ。今年1月にβ版をローンチさせた「ハイジ」である。

「『ハイジ』はフードサービスでも、福利厚生サービスでもありません。これは従業員の離職を引き起こす問題を“見える化”するツール。いま多くの企業が抱えている最大の悩みごとを解消できるソリューション、いわば“おせっかい”なんですよ」

現在、多くの企業が抱える最大の経営課題といえば、人手不足・人材不足だ。

少子高齢化が進み、労働力人口が減少し続けているいま、有効求人倍率はひたすら上がり続けている。商工リサーチの調査でも、倒産理由に「人手不足」を挙げる企業がじわじわと増えている。

沢木代表は、日々の業務からも、危機感を実感していた。

「『オフィスおかん』のサービスを利用する窓口の多くは、福利厚生の一環として、意識の高い企業の人事、総務、経営層の方々ですからね。ユーザーの方々とコミュニケーションをとるなかで、『人が足りない』『人が辞めてしまう』、さらに言うと『なぜ人が辞めるのか、実は理由がわからない』という声がよく聞こえてきました」

ここにウォンツを見つけた。離職率が高い事実と、そこに危機感を抱いていても「離職に至る理由」は、定量的に図ることが難しい。辞める会社に正直に離職理由を言う人は少ないし、そのためのツールも見当たらないからだ。

「それならば、離職理由が可視化できる分析・診断ツールがあり、事前に手を打つことができれば、離職を未然に食い止められるかもしれない。他方、離職者も職場で不満を抱く必要がなければ、今いる場所で、伸び伸びとキャリアを積める。両者がアンハッピーになる状況を避けられるわけです」

それができれば、OKANとしても大きな事業拡大のチャンスとなる。従業員向けに置き惣菜を採用するような既存の「オフィスおかん」ユーザーは、いわば“従業員満足に対する意識の高い企業”だ。しかし、人手不足に本当に悩んでいるのは、むしろそうではない企業の方が圧倒的に多いはず。

「『働く人が働き続けやすい環境をつくる“おせっかい“をしたい』。繰り返しになりますが、我々は惣菜事業ありきではなく、HRに関する企業や社会の課題解決をすることがミッションです。より大きなスケールで実現するためには、すでに意識が高い企業だけではない企業にもリーチしたいと考えました」

置き惣菜を、単なるフードビジネスと考えない視座があったからこそ、たどり着いた着想だったともいえそうだ。いずれにしても、同社は、こうして離職理由を可視化する分析ツールの開発に着手した。

そしてたどり着いたキーワードが、「ハイジーンファクター」だった。

「そう。サービス名の『ハイジ』の由来です」

「ハイジーンファクター」とは、日本語にすると「衛生要因」の意味。アメリカの心理学者フレデリック・ハーズバーグによる、仕事の満足度に関する研究「二要因理論」に出てくる言葉だ。

ハーズバーグによれば、従業員が不満を持ち、離職を考える要因には「モチベーター(動機づけ要因)」と「ハイジーンファクター(衛生要因)」に大別されるという。「モチベーター」とは文字通り、仕事に対するやりがいや、業務への責務、あるいは理念への共感といった要因を指す。

「一方のハイジーンファクターは『家庭と仕事の両立』『職場の人間関係』『自分の健康』といった、もっと根源的な要因です。日本のビジネスシーンでよく使われる“マズローの5段階欲求”でいうと、生理的欲求や安全欲求といった下位の欲求、“あって当たり前”のものと言っていいかもしれません」

少し前まで、欧米に比べて転職が一般的ではなかった日本では、国や企業の社会保障制度が充実。結果として“あって当たり前”が満たされている人が多かった。だからこそ、昨今、日本企業は、“やりがい”や“やる気”といった「モチベーター」の方の充実に経営資源を多く割いてきたわけだ。企業研修やビジネスパーソン向けのセミナー、あるいは自己研鑽のためのビジネス書のたぐいにモチベーションを刺激する言葉が並んでいたのもそのためだ。

「しかし、厚生労働省が発表している雇用動向調査結果の自己都合退職した理由のデータを丁寧に分類すると、実際は8割もの人が『ハイジーンファクターの充足度が低い』という理由で辞めていたことがわかりました。実際、健康が損なわれていたり、親の介護をする必要がでてきたりすれば、どれだけ仕事に対するモチベーションが高くても働けないわけです」

働くためにあって当たり前の土台だから、なくなれば働けなくなる。このようなハイジーンファクターによる離職理由が見えていなかったからこそのミスマッチが、そこにあった。もっといえば、個人や企業、あるいは部署や業界によっても、ハイジーンファクターとモチベーターをどれくらい重視しているか、あるいはどこを重視しているか、のバランスは異なるはずだ。

このハイジーンファクターを計測して、見える化できれば、人事担当者や経営者は、事前に手を打てる。例えば、「職場の人間関係」に重きを置いている部署だったなら、コミュニケーションの頻度を上げるようなイベントやチャンスを用意する。「自分の健康」に不安を抱く人がいるならば、働き方や環境を、ヘルスケアを軸に見直し、検診などを充実させる、といった具合だ。

「すると離職率を下げることにつながる予防施策、投資を無駄なく、効果的にできるわけです。いわば、効率的な経営投資のためのハイジーンファクターを計測するソリューションサービスをつくりあげようと考えた。それが『ハイジ』なんですよ」

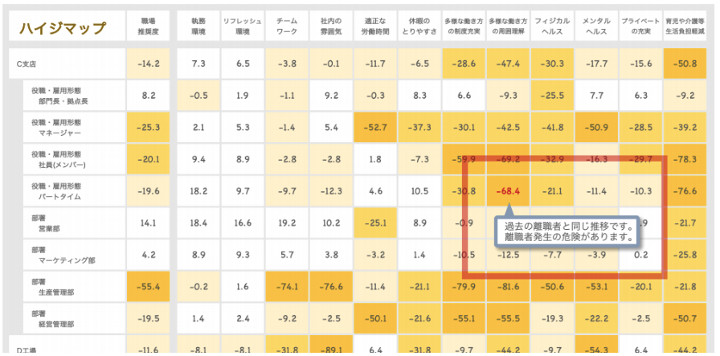

離職理由を見える化した「ハイジマップ」

ハイジーンファクターの分析・可視化をする「ハイジ」は、ウェブサービスとして設計された。

導入企業の従業員は、「ハイジ」を立ち上げて、「働く上で重視していること」「あまり重視していないこと」「現状」といった3つのアンケートに答える。

それぞれ「執務環境」「リフレッシュ環境」「チームワーク」「フィジカルヘルス」「家庭やプライベートの充実」……など、12項目に分けられたハイジーンインターンが用意されていて、その度合をチェックしていく。

『ハイジ』がアンケートによって数値化する12要素。すべてハイジーンファクターに基づき、つまり「離職理由」につながりやすい項目である

「その結果、“重視していること”と“現状”が乖離していると、人は離職を検討するようになるんですね。例えば『チームワークを重視しているのに、現実は一人でやる仕事ばかり』『家族との時間が何よりも大切なのに、残業が多くて家族との時間が持てない』……。このように著しい乖離があると離職につながりやすい、とわかります」

エビデンスとなるデータは、「オフィスおかん」を通じて同社とパートナーシップを結んでいる企業に、β版の「ハイジ」を活用してもらうことで蓄積し、集めている。もちろんOKAN自身も、貴重なデータベースの一つだ。

「実は弊社の従業員に『ハイジ』を使って調査したら『執務環境』に不満を持つ人が圧倒的に多かった。当時は、急成長にオフィス設備が間に合わず、70坪に70人ものスタッフが入っていましたからね(苦笑)。そこで先月、広々とした新しいオフィスに引っ越しました。間もなく、『ハイジ』で不満が解消されたか測定します。このように定期的に測定することが重要なんですよ」

これまで人事・総務の施策は、定量的な計測管理がしづらかった。そのためPDCAを回すことも難しかった。

「今は働き方改革や健康経営など、人事・総務部が担うべき領域は、日々増えるとともに重要度を増していますよね。人事・総務こそ、もっと従業員におせっかいを焼くことが求められている。そこをしっかりサポートしていくのが我々OKANの役割だと思って、『ハイジ』を開発し、いろいろな企業に実装してほしいと考えているわけです」

従業員が1人辞めると、新人の場合は合計で300万円~1000万円のコストがかかるといわれる。採用コスト、教育コスト、新たに人を採用するコストなどに加えて、半人前の新人は持ち出しのほうが多いのが一般的。仮に年収250万円の人が2年でやめれば、それだけで500万円のコストになるケースも珍しくない。もし、「ハイジ」を利用することによって従業員の不満が解消され離職する人が減れば、費用対効果も測定できる。「導入コストを十分に回収できる効果がある」と踏んでいるわけだ。

今後は、「ハイジ」で可視化されたミスマッチを解決するコンサルティング事業を展開していく可能性もあるという。

例えば、OKANの新しいオフィスでは、新しい働き方の実験を始めている。「ABW(アクティビティ・スペースド・ワーキング)」といわれるもので、仕事の特性によって働く場所を変える働き方の実践だ。

フロアは「一人で集中して仕事をする場所」「複数人で仕事をする場所」「電話をする場所」「ミーティングする場所」など、目的別に明確なエリア分けがされ、仕事によっては一日に何回もスペースを行き来するようなっている。

「いずれは、エリアごとにビーコンを入れて、誰がどこで仕事をしているのかわかるようにした上で『ハイジ』と連動させていく予定です。例えば『チームワークを大切にしたいのに、チームで仕事をする機会がない』といった不満をハイジが発見した場合。ビーコンの拾ったデータを見比べれば、『その人は集中室にばかりいたからコミュニケーションを図れるはずがなかったのだ』などと明確化できる。オフィスの設計に問題があるのか、アクティビティの比率に問題があるのか、いろいろな観点から検討し、より働きやすいオフィスに改善できる。そのノウハウを蓄積すれば他社に横展開できます」

現在は、ワークライフバランスや働き方改革に対する理解が進み、どの企業も労働時間を減らすことに熱心だ。しかし、ダイバーシティが進展し、働き方の多様化が求められる時代には、単純に労働時間短縮だけに取り組んでも、離職は防げない。人によって、職場によって、業種によって重視しているものは違うからだ。

「これを理解しないで人材投資をすれば、無駄打ちになる。だから、私たちはワーク・ライフ・バリュー(work life value)という新しい言葉をつくり、業種ごと、会社ごと、部署ごとの働きやすい環境を整えるためのおせっかいを焼こうとしています。最初の話に戻りますが、ここまでやるので、『おかん』ではなく『OKAN』なのです」

vol.56

DXに本気 カギは共創と人材育成

日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社

代表取締役社長

井上裕美