スーパーCEO列伝

旭酒造株式会社

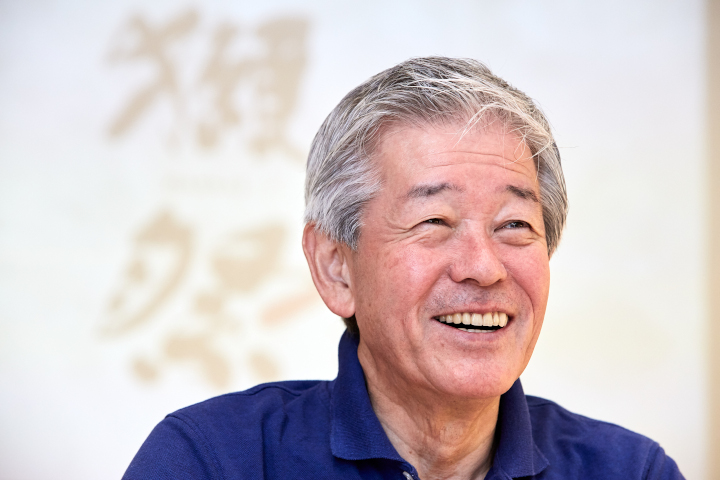

会長

桜井博志

文/箱田高樹 写真/芹澤裕介 | 2019.08.19

旭酒造株式会社 会長 桜井博志(さくらい ひろし)

1950年山口県生まれ。3代目蔵元。家業である旭酒造は江戸時代の1770年創業。1973年、松山商科大学(松山大学)を卒業後、西宮酒造(現日本盛)で修行。1976年に旭酒造へ入社するも、酒造りの方向性や経営をめぐり先代である父親と対立して退社。1979年に石材卸業の櫻井商事を設立。1984年、父の逝去を受けて実家に戻り、純米大吟醸「獺祭」の開発を軸に見事、経営再建を実現。著書に『逆境経営—山奥の地酒「獺祭」を世界に届ける逆転発想法』(ダイヤモンド社)などがある。

マンハッタンからハドソン川沿いに120kmほど北上すると、ハイドパークという町にたどり着く。紅葉で知られる風光明媚なこの地に旭酒造は海外初の醸造所を建設し、2021年に稼働させる。敷地面積6万2400m²。スーパーマーケットの跡地を活用した広大な酒蔵で自社の純米大吟醸の新ブランドを造り、全米各地へ届けるのが狙いだ。

酒蔵イメージ。世界最大の料理大学といわれるThe Culinary Institute of America大学(通称CIA大学)と提携し、純米大吟醸に特化した酒蔵を建設する。

言うまでもなく旭酒造の純米大吟醸ブランド「獺祭」はすでに日本国内では最もメジャーな日本酒銘柄として確固たる地位を築いている。海外でも高級レストランなどではすでに名前を知られつつある。この新たな米国産ブランドによって、本格的なグローバル戦略を、ニューヨークから始めようというわけだ。

「当初はもっと早い時期にニューヨークで造った新酒を出す予定でした。しかし、アメリカは日本と商習慣が違う。今も建築会社と弁護士事務所と契約の途中だし、景観条例に関する地域住民との折衝など細かいことがたくさんあります。正直に言うと想像以上に大変で、手間取っています。

ただ、大変なんだけど、どこか面白がってやってもいる(笑)。壁やピンチがあるところにこそ、成功のチャンスがある。私たちがやってきたことはずっとそれですから」(旭酒造 桜井会長・以下同)

成功の裏に、壁あり――。

旭酒造の軌跡を改めて振り返ると、まさにその連続だったことがわかる。

例えば、職人技だけで酒を造る杜氏制度を廃止。社員が発酵の進み具合や重量などの数値データを基にして手掛ける科学的な酒造りを実現したこと。

社員による櫂入れ(かいいれ)の様子。

酒造りの全工程をデータ化。検査室の壁には、日々のタンク内部の状態を記録したシートが貼り付けられていく。

酒造業界の常識だった“経験と勘”に頼った不安定な生産体制から脱却したものづくりのストーリーは、「獺祭」ブランドをより強く印象づけ、多くのファンの心をつかむことにもなった。

「これこそ壁にぶつかったから生まれたもの。実は業績が低迷していた1990年代後半に手を出した地ビールレストランが失敗し、2億円近い借金を抱えてしまった。そこで杜氏たちが『こんな会社にいたら危ない』と逃げ出たことがきっかけでしたからね」

悩んだ末、杜氏なしでデータを基に社員だけで酒造りをするアイデアにたどり着いた。参考にしたのが秋田醸造試験場の田口隆信場長が、大吟醸づくりにおける米や麹の分量、発酵のタイミングなどをこと細かに出した研究レポートだった。

「すでに杜氏の手で純米大吟醸づくりの挑戦はしていましたが、今度は杜氏なし。レポートを生真面目に守って純米大吟醸づくりを始めたわけです。精米、蒸米、麹造り、仕込み、醸造……すべての段階をデータ化して、経験のない社員だけでね」

結果、純米大吟醸を杜氏なしでつくりあげることに成功した。また、データ化と空冷の効いた工場設備を構えることで、年間通して生産する四季醸造にも成功する。

その後、ブランドを「獺祭」だけに絞って、「純米大吟醸しか造らない」と決めたことも旭酒造が躍進した大きな理由だ。しっかりとした味とともに華やかな香りを持つ、プレミアム感のある日本酒。そんな“おいしさ”を極めたブランドであることを名実ともに示せたからだ。これもまた、壁ありきの選択だった。

「杜氏を使わずとも高いレベルの酒造りができるようになったとはいえ、山口県内では『旭酒造は安くておいしくない酒』というイメージが定着してしまっていた。これをなんとかして脱却するしかありませんでした」

そこでまずは色眼鏡で見られない“山口県以外”で売る戦略を仕掛けた。福岡、名古屋、東京といった“外”へと積極的に売りに出したのだ。しかも、問屋が強かった時代にもかかわらず酒販店に直接販売をかけて、だ。もっとも、ただおいしい酒というだけでは他の産地の有名銘柄に埋もれてしまう。他を圧倒するおいしさを磨く必要があった。

そこで、精米歩合50%以下の米と米麹、水だけを使って贅沢に造る「純米大吟醸」に酒造りを絞った。名前も「獺祭」と銘打ち、旭酒造という酒蔵よりも銘柄のブランドを際立たせたわけだ。

使う酒造好適米は山田錦だけにした。コストはかかるが、圧倒的においしく香り高い日本酒ができるからだ。しかも「50%以上磨いても意味がない」といわれる常識にあらがい、「23%」まで米を磨いた『獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分』というこれまでにない製法のとがった銘柄までつくりあげた。

華やかな上立ち香と口に含んだときの蜂蜜のような甘みが特徴。

「種類を絞ったらなおさら売れない」と高をくくる流通業者も多かった。また、「そんなに磨いても意味がない」と酒造業界からはバカにするような声も聞こえた。

しかし、おいしさを追求した酒だけを造り、少しずつ扱ってもらう酒販店を増やしていくと、じわじわと着実に「おいしい!」「こういう酒なら飲みたい」とファンがつきはじめた。エンドユーザーにしっかりと味が伝わり、支持が広がったのだ。そして1990年に生まれた「獺祭」の年間売上は、初年度5000万円ほどだったのが、今や135億円超にまで伸びている。

山口県岩国市にある12階建ての旭酒造本社蔵(左)はオフィスビルのような外観。

「だから壁が見えたときは伸びるとき。それが僕らの行動指針になった。あとはマーケットやトレンドに左右されず、『お客さんの本音』に合わせてビジネスを進める、というスタイルもこうした経験から自然と養ったもの」

そのスタイルはマーケットがグローバルになっても変わらない。桜井会長にとって海外は“外”の延長なのだ。

海外進出は2005年ごろから始めていた。

データ管理した近代的な工場で造った「獺祭」によって、旭酒造が地酒メーカーとして名実ともにトップになったが、国内の日本酒市場の先を見据えれば少子高齢化などで縮小していくのは周知の事実だった。

「それを憂いても仕方ない。それなら外に出ようと考えました」

とはいえ各県の酒蔵が集まって、海外で一緒に日本酒PRをするような売り込みは避けた。十把一絡げに見られ、「獺祭」のおいしさを伝えるのは難しいと感じたからだ。

「そうした集まりのPRイベントは、確かに豪華な会場で交通費も出してもらえて助かることが多い。だけど主催者は、とにかく来てくれそうな知人や関係者ばかり招いてしまう。本当に日本酒の良さを知り、取引してくれそうな人にリーチできていないことが多いんです。簡単に言えば“お客さんの本音”に届かない。だから途中から完全にそっぽを向いていましたね」

きびすを返した先で自分のスタイルを貫いた。問屋に任さず、面倒でも自ら直接、顧客を開拓。現在4代目の桜井一宏社長とともに二人三脚で、ニューヨーク、パリ、ミラノと名の知れたレストラン、信用できる酒販店を重点的に、直接、飛び込み営業をした。その道は、かつてと同じ道だった。のれんに腕押しのような対応をとられたこともあったが、やはりじわじわと「おいしい」「他と違う」という評価を得た。

さらに、追求してきた味と製法も強く後押しする。他よりも精米歩合の高い「獺祭」は、繰り返しになるが、フルーティですっきりとした味わいと旨味を持つ。言い方を変えると、米の雑味が他の日本酒に比べるとぐっと少なかった。それが、味にはうるさいが、日本酒に飲み慣れていなかった海外の食通たちに、ごく自然に受け入れられた。

後に共同で店を出すジョエル・ロブションをはじめ、アラン・デュカス、ミッシェル・トロワグロといったフランス料理の巨匠たちが「獺祭」を扱うようになったのもこの頃。そして2010年代に入ると、フランスにおける日本酒全体の売上のうち10%ほどを「獺祭」が占めるようになった。丁寧につくった味を、丁寧に伝えてきた。それが実ったのだ。

パリ8区にある「Dassaï Joël Robuchon(ダッサイ・ジョエル・ロブション)」。スイーツからバー、ガストロノミーまで楽しめる。

「ちゃんと味を理解してもらえる場所に、おいしい酒をおいしいかたちでもっていった。うちがしたのはそんな当たり前のこと。ただ、当たり前ができない酒造メーカーがなぜか多い」

あえてキツい言葉を使うのは、他の酒造へのカウンターかもしれない。一時、「海外でもSAKEブームが来ている!」とにぎやかに報じられた時期があった。

しかし、フタを開けてみたら先程の展示会だけが大盛況。多少売れた日本酒も、飲み方や保存法を伝えられていないために、劣化した状態で客に提供された。現地の客が味の落ちたそれを飲み、「日本酒っておいしくないね」という悪評を根づかせる悪循環さえ起きていた。

「だからこそアメリカのニューヨークで、自分たちで酒を醸造して売ろうと考えました。本当においしい日本酒を自分たちで造り、飲み方、保存の仕方までしっかりと伝えていくスタイルでね。最初は現地のカルローズ米を使おうとしたんですが、なかなかうまくいかなくて。品質は上げたいから、今は向こうで山田錦をつくってくれそうな生産者と打ち合わせを進めています。話がまとまっても、今度はアメリカの農務省がどう言ってくるか……という面倒もありますけど、まあ壁が見えたら、またチャンスなだけだから(笑)」

むしろ桜井会長自身は、それとはまた違う壁を、どう越えるか思案中だという。

「壁は2つあります。一つは獺祭の酒造りが勘違いされている面が目立ってきたこと。もう一つは社内の、内側の課題です」

杜氏の経験と勘ではなく、データを使ったロジカルな製法の純米大吟醸酒。「獺祭」の強みであるこの製造法は、先に述べたとおり、旭酒造の復活を後押しした。その力強いストーリー込みで、同社のブランドを決定づけた。

しかし、新たな壁も生んだ。そのデータ・サイエンスによる酒造りのブランドが力強すぎたのだ。

“ロボットのような最先端のテクノロジーだけで、いとも簡単に純米大吟醸をつくりあげているのではないか”“旭酒造はもう酒造りのことをすべてデータ化して、わかってやっている”。そんなイメージを抱かれている節があった。

「大間違いです。わからないことはたくさんある。酒造りはそんな甘っちょろい世界じゃない。教科書どおりにデータをかけ合わせたら、おいしい酒がすぐ出てくるというわけじゃないんです。データを基にして、社員全員が脳みそに汗をかきながら日々、磨きあげている。杜氏は使っていませんが、やはり新しい形の技や鍛錬を重ねている。これからは、そうした面も伝わるようなリブランディングの必要があるのかもしれません」

もう一つの壁は、酒を造る社員の世代が変わってきたことだ。1990年に生まれた「獺祭」は、30歳を迎えつつある。他社の他銘柄の足元にも及ばなかったところからトップにまで上り詰めたわけだが、もはや誕生期の苦労を知っているのは、桜井会長一人だ。

「優秀な若い人材が旭酒造に入ってくる。それはとても喜ばしいこと。ただ一方で『獺祭は売れる酒だ』という認識を最初から持って入ってくる社員がほとんどになっている。そうなるとね、いわゆる大企業病になる。保守的になって『壁にぶつかっても挑戦しよう!』『新しいことを仕掛けていこう!』いう気概が弱くなる。少なくとも推進力は弱くなる。実はそういう意味でもニューヨークという新しいステージは機能させたいと考えています」

旭酒造の酒造りの様子。

ニューヨークでは、改めて「獺祭」ブランドをゼロからつくりあげるに近い作業が始まる。壁にぶちあたるのは当然だ。もがき、悩み、改善せざるを得ない。黙っていても日本酒が売れないであろう新しい開拓の地は、若い社員たちをたくましく育て上げる最高の“壁”になるだろう。

「まだまだ僕らは伸びていきたいからね。社長(息子の一宏氏)を中心にもっと奮起してもらいたいし、そもそも『獺祭』という酒そのものも、まだ全然完成形だと思っていないから。若い力で伸ばしてもらわないと」

まだ『獺祭』は完成していない――。では、現在はゴールからみてどれくらいの地点にいるのか? 話を向けると、桜井会長は笑顔で答えてくれた。

「半分なんておこがましいけど2割ってほど少なくはない。そうね……二割三分くらいかな(笑)」

「獺祭ストア 銀座」にて。

vol.56

DXに本気 カギは共創と人材育成

日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社

代表取締役社長

井上裕美