ヒラメキから突破への方程式

株式会社奇譚クラブ

主宰

古屋 大貴

写真/芹澤裕介 文/竹田明(ユータック) 動画/ロックハーツ | 2016.12.12

株式会社奇譚クラブ 主宰 古屋 大貴(ふるや だいき)

1975年、埼玉県生まれ。建材メーカーの営業職を経て、株式会社ユージン(タカラトミーアーツの前身)でカプセルトイ制作を10年間学ぶ。2006年に独立して奇譚クラブを設立。生物や植物をリアルに再現した「ネイチャーテクニカラー」や「土下座ストラップ」「コップのフチ子」などの“おもしろカプセルトイ”を企画・製造・販売する。売上げの一部を災害復興支援や世界の子どもたちへの支援に充てる社会貢献活動「カプセルファウンデーション」も実施。

奇譚クラブを設立する以前、古屋代表はカプセルトイ(いわゆるガチャガチャはバンダイの登録商標)の大手メーカーで働いていた。入社当時は従業員25人程度だったが、気がつけば100名以上の会社に成長。上場を目指すなか、古屋代表も営業と企画をかけ持ちして精力的に働いていたが、会社が大きくなるにつれ、次第に「つまらない」と思うようになっていった。

「ひとつの企画を通すのに提出する書類の数が増え、どんどん時間がかかるようになっていきました。キャラクターを扱うカプセルトイの世界はスピードが命。チンタラしていたら、新鮮さが失われてネタが腐っていきます。企画段階で『良い!』と思っても、製品としてリリースするころには古くなっているんです」

いわゆる“大企業病”に侵されていく会社を見ていた古屋代表は「自分でやった方がやりたいことができるな」と思ったという。支援者との出会いなど、背中を押される出来事が重なり、古屋代表は会社を辞め、2006年、奇譚クラブを設立する。

独立当初は資金がなく、他社の企画・製造を請け負いながら資金を貯めた。そんな数年を経て、2008年、ようやく自分たちがやりたかったカプセルトイをつくることに。最初につくったオリジナル商品は、ネイチャーテクニカラーシリーズ「海洋Ⅰ」。海洋生物を圧倒的なクオリティで表現した商品だった。

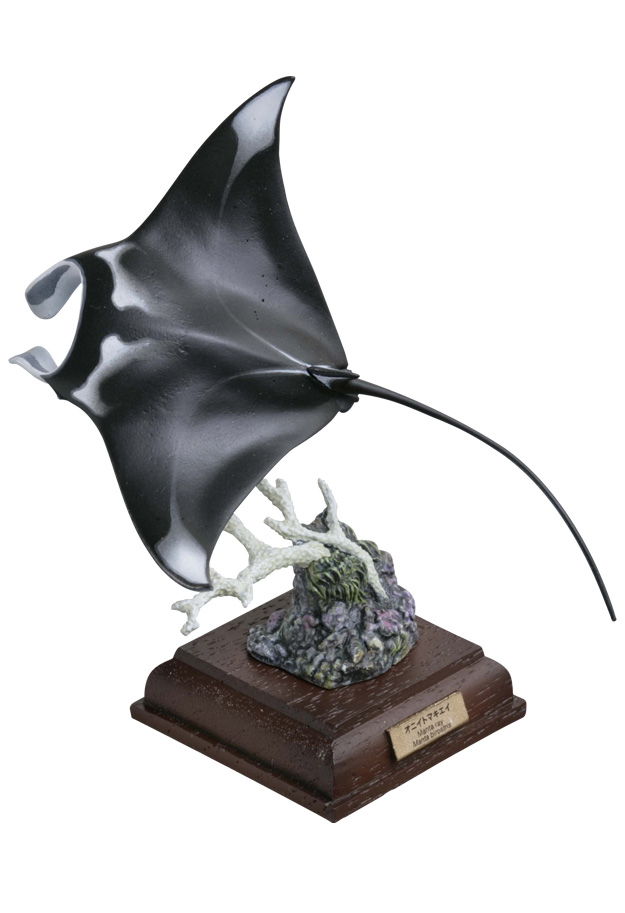

最初のオリジナル商品「海洋Ⅰ」。ヒレの柔軟性や色彩など細部をしっかりと再現し、海中を泳いでいるかのような躍動感のある構図にこだわった。

「2年間で貯めたお金をすべてつぎ込みました。これが当たらなければおしまいという状況。けど、良い商品をつくろうという気合はみなぎっていましたし、不思議と“失敗できない”というプレッシャーは感じませんでしたね」

奇譚クラブがすべてを懸けた「海洋Ⅰ」は、初回生産分だけでなくリピート注文も入り、ヒットする。しかし、高いクオリティを追及した結果、原価率が高く利益には結びつかなかった。

「利益こそ出ませんでしたが、『海洋Ⅰ』で、業界に一石を投じることはできたと思っています。奇譚クラブがつくる製品はクオリティが高いという、今に続く企業イメージを付けることができました」

続いて、利益の問題を解消した「アマガエル」や、ザリガニワークスと組んだ「シリーズ生きる 土下座ストラップ」がヒットし、“リアル”“ハイクオリティ”という強みに加え、ネタで勝負する“面白い”という新機軸が生まれる。

その後も快進撃を続ける奇譚クラブは、20万個でヒットとされるカプセルトイの世界で、100万個以上を売り上げるシリーズを次々と生み出していく。この頃になると、業界大手も奇譚クラブを意識せざるを得ないようになっていた。

そして2012年、最大のターニングポイントとなる「コップのフチ子」のリリースを迎える。「コップのフチ子」は、古屋代表がかねてから敬愛していたマンガ家タナカカツキ氏の企画だ。

「カツキさんは僕が大好きな岡本太郎のエッセンスが入った漫画を描く人。感性が似ていたというか、昔からファンで気になる存在でした。カプセルトイの世界でタナカカツキの世界観を生かせるか?が疑問だったこともあり、声をかけられないでいましたが、会社が波に乗っていた頃だったので、さらに新しいことにチャレンジしようと声をかけたのがフチ子の始まりでした」

社会現象を起こした「コップのフチ子」。シリーズ5までリリースされ(2016年4月現)、季節限定物、キャラクターとのコラボなど多くの関連商品がある。

結果は、空前の大ヒット。「コップのフチ子」は売れに売れて、“リピート祭り”となった。コップのフチを利用するという今までにない新しいコンセプトの商品だったこともあるが、時流に合っていたことがヒットの要因だと古屋代表は分析している。

「『コップのフチ子』は、ただのカプセルトイではなくて、SNS時代のコミュニケーションツールなんです。みんな、フチ子を写真に撮ってアップしたり、人に見せたりして楽しんでいました。

SNSという拡散力をもったツールの中に“商品が落ちていった”感じ。カツキさん曰く、facebookやインスタグラムなどにアップされている、つまらない食事の写真を面白くしたい、という思いがあり、企画段階から意識していたそうです」

「コップのフチ子」は、同社の経営を支える軸であり、世間に奇譚クラブの名を広めた功労者でもあるが、同時に“重圧”になっているのも事実だという。

「次はフチ子を超えていかなければならないというプレッシャーは常にあります。そういう意味では、僕たちはフチ子のことを忘れて生きていかなければならないので、何度か『もうやめよう!』と提案したこともあります(笑)」

カプセルトイ自体は昔からあるおもちゃ。子どもを中心に一部のコアユーザーがコレクションして楽しむものだったが、奇譚クラブは“おもしろカプセルトイ”として「土下座ストラップ」を発売して大人ユーザーを開拓、さらに「コップのフチ子」で一般ユーザーを巻き込んだ。“おもしろカプセルトイ”は、今や業界内のスタンダードだ。古屋代表は自信たっぷりに言う。

「大手に僕たちと同じことはできません。カプセルトイに新しいユーザーのカテゴリーをつくったのは、間違いなく僕たちです」

今後は海外展開も積極的にやっていきたいというが、古屋代表にはひとつの信念がある。それは、会社を大きくしないこと。会社が大きくなると、人が増え、決定事項が多くなる。そしてルールがたくさんでき、さらにはルールのためのルールができる。そうなると、何のためにやっているのか分からなくなるというのだ。

「できるだけ物事をシンプルにするため、会社は大きくしたくありません。社員たちに“売上げ下げます宣言”をしたこともあります、真剣に。

新しいことがしたくなったり、ほかにやりたいことが見つかったりしたら、会社の規模を大きくするのではなく、新しい会社をほかにつくるんです。とにかくスピード感が大事。ラーメンもカプセルトイも、温かいうちに出さないと美味しくないんですよ(笑)」

vol.56

DXに本気 カギは共創と人材育成

日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社

代表取締役社長

井上裕美